消化系统疾病指发生于口腔至肛门的消化道及肝、胆、胰等消化腺的器质性与功能性疾病,涵盖胃食管反流病、肠易激综合征、肝炎、胰腺炎等多种疾病。这类疾病与消化道结构异常相关,涉及肠道动力异常、消化酶缺乏、免疫屏障功能受损等病理机制。

本书共八大篇章,涉及90余种疾病,内容涵盖从食管到直肠的全部消化道和消化道以外的各消化器官疾病及腹腔疾病。每一疾病又按照疾病定义、流行病学、病因、诊断、实验室检查、影像学检查、治疗、预后及处理、转诊的大体框架来编写,并包含了许多插图、流程图与表格。

定义

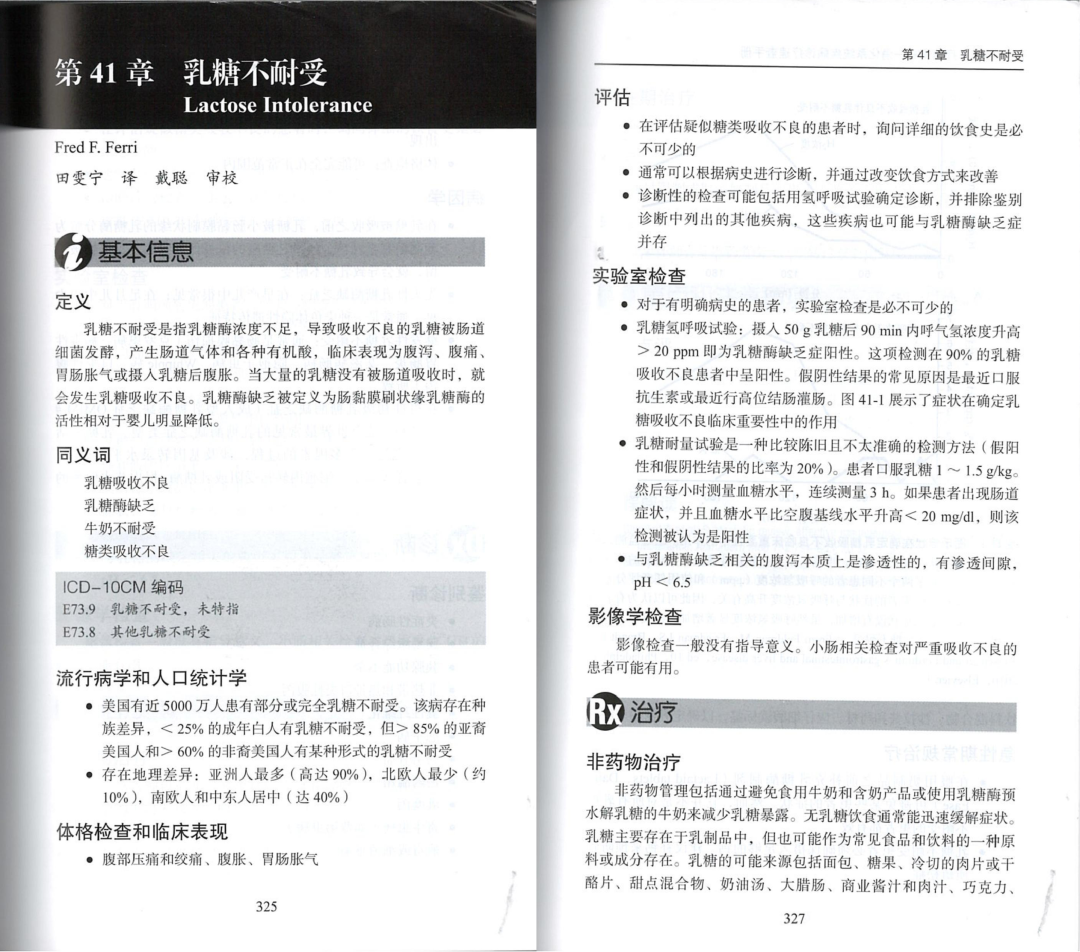

乳糖不耐受是指乳糖酶浓度不足,导致吸收不良的乳糖被肠道细菌发酵,产生肠道气体和各种有机酸,临床表现为腹泻、腹痛、胃肠胀气或摄入乳糖后腹胀。当大量的乳糖没有被肠道吸收时,就会发生乳糖吸收不良。乳糖酶缺乏被定义为肠黏膜刷状缘乳糖酶的活性相对于婴儿明显降低。

· 美国有近5000万人患有部分或完全乳糖不耐受。该病存在种族差异,<25%的成年白人有乳糖不耐受,但>85%的亚裔美国人和>60%的非裔美国人有某种形式的乳糖不耐受。

· 存在地理差异:亚洲人最多(高达90%),北欧人最少(约10%),南欧人和中东人居中(达40%)。

· 症状与结肠内物质的渗透压直接相关,大约在摄入乳糖后2h出现

· 在乳糖被吸收之前,乳糖被小肠黏膜刷状缘的乳糖酶分解为葡萄糖和半乳糖。如果乳糖酶的量极低或它的表达产物被滞留,就会导致乳糖不耐受。

· 先天性乳糖酶缺乏症:在早产儿中很常见,在足月儿中很少见,通常是一种染色体隐性遗传特征。

· 继发性乳糖不耐受:通常是肠黏膜损伤(克罗恩病、病毒性胃肠炎、艾滋病肠病、隐孢子虫病、Whipple病、口炎性腹泻)所致。

· 获得性初级乳糖酶缺乏症是全世界最常见的乳糖酶缺乏症类型。乳糖酶活性下降是一个多因素的过程,涉及基因转录水平的调节、生物合成减少、细胞内转运受阻或乳糖酶-根皮苷水解酶的成熟。

· 在评估疑似糖类吸收不良的患者时,询问详细的饮食史是必不可少的。

· 通常可以根据病史进行诊断,并通过改变饮食方式来改善。

· 诊断性的检查包括用氢呼气试验确定诊断,并排除鉴别诊断中列出的其他疾病,这些疾病也可能与乳糖酶缺乏症并存。

· 对于有明确病史的患者,实验室检查是必不可少的。

· 乳糖氢呼气试验:摄入50g乳糖后90min内呼气氢浓度升高>20ppm即为乳糖酶缺乏症阳性。这项检测在90%的乳糖吸收不良患者中呈阳性,假阴性结果的常见原因是最近口服抗生素或最近行高位结肠灌肠。

· 乳糖耐量试验是一种比较陈旧且不太准确的检测方法(假阳性和假阴性结果的比率为20%)。患者口服乳糖1-1.5g/kg。然后每小时测量血糖水平,连续测量3h。如果患者出现肠道症状,并且血糖水平比空腹基线水平升高<20mg/dl,则该检测被认为是阳性。

· 与乳糖酶缺乏相关的腹泻本质上是渗透性的,有渗透间隙,pH<6.5。

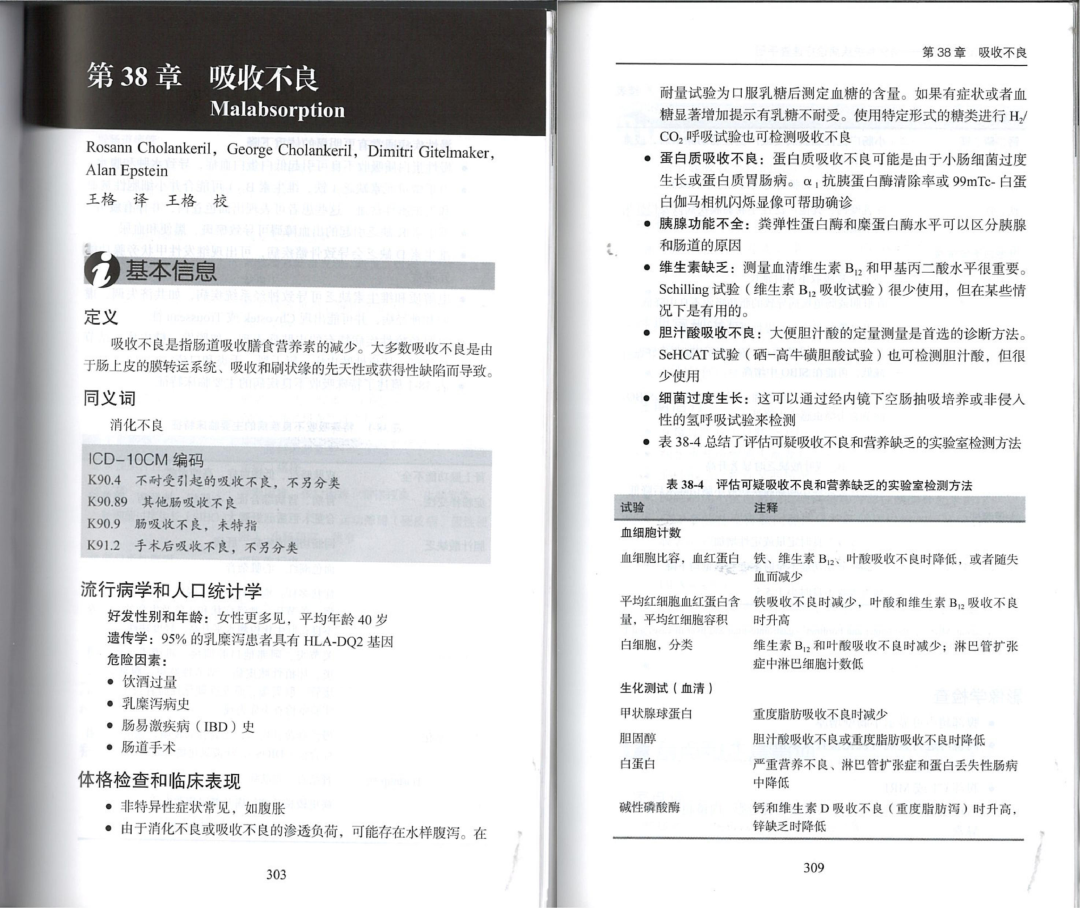

定义

吸收不良是指肠道吸收膳食营养素的减少。大多数吸收不良是由于肠上皮的膜转运系统、吸收和刷状缘的先天性或获得性缺陷而导致。

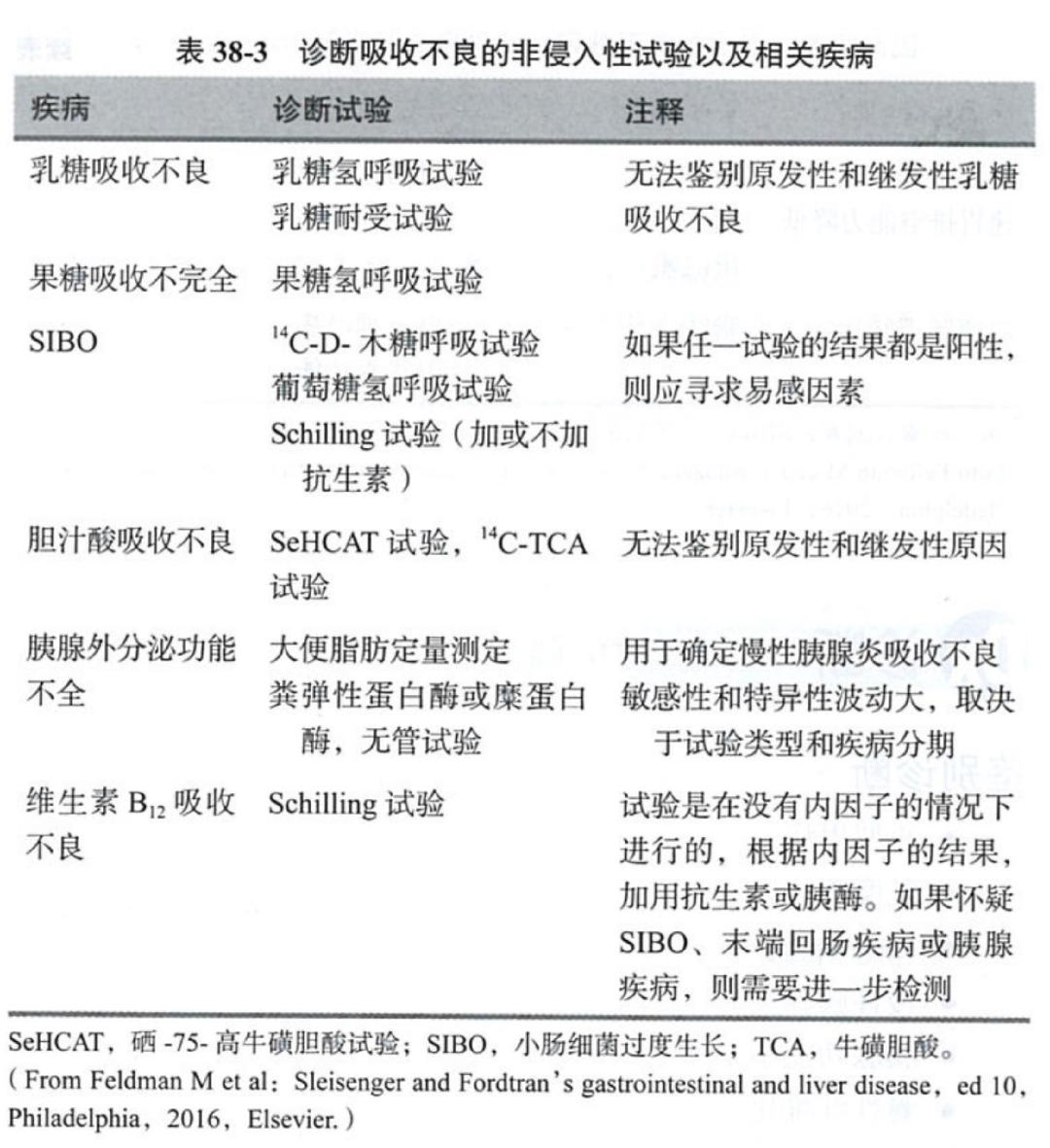

· 脂肪吸收不良:“金标准”是收集72h的大便弹性蛋白酶或脂肪,当大便中含量每日6g以上则为病理性。

· 糖类吸收不良:糖类吸收不良导致肠道细菌对未消化的糖类进行发酵。

· 乳糖不耐受:可通过呼气试验进行检测。乳糖耐量试验为口服乳糖后测定血糖的含量。如果有症状或者血糖显著增加提示有乳糖不耐受。使用特定形式的糖类进行H2/CO2呼气试验也可检测吸收不良。

· 蛋白质吸收不良:蛋白质吸收不良可能是由于小肠细菌过度生长或蛋白质胃肠病。

· 细菌过度生长:可以通过非侵入性的氢呼气试验检测。

* 声明:版权归原作者所有,仅供学习参考,禁止用于商业用途。如无意中涉及媒体、平台、企业或个人等的知识产权,请联系删除。