医学著作丨《罗马IV:功能性胃肠病 肠-脑互动异常》

内容简介

部分摘录

功能性肠病分类

功能性肠病(FBDs)是指症状源于中、下消化道的一组慢性胃肠道疾病,主要症状或体征包括:腹痛、腹胀、腹部膨胀和排便习惯异常。排便习惯异常包括便秘、腹泻或便秘腹泻交替。

FBDs可分为5种不同类型:①肠易激综合征(IBS);②功能性便秘(FC);③功能性腹泻(FDr);④功能性腹胀/腹部膨胀(FAB/D);⑤非特异性功能性肠病(U-FBD)。

我们可以有3种方法来定义FBDs:①作为独立发生的不同的疾病;②作为常伴随重叠症状的不同的病理生理状态;③作为患者的症状表达频度、强度和严重程度具有特异性并常伴重叠的一组病理生理疾病谱。

肠易激综合征

诊断性检查

出现腹泻症状时,尤其是水样泻,每日排便在4~6次以上,伴或不伴排便急迫感,可怀疑胆汁酸吸收不良(BAM)和碳水化合物吸收不良。鉴于胆汁酸吸收不良的高患病率以及IBS-D样症状的患者胆汁酸(BA)合成增加,可考虑应用BA螯合剂(考来烯胺或考来维仑)的经验性治疗试验。碳水化合物(如乳糖、果糖、山梨醇)吸收不良是液体/水样泻的另一常见病因。呼气试验可用于诊断碳水化合物吸收不良,若没有检查条件,则推荐通过停用4周可疑碳水化合物的试验来评估临床疗效。

功能性腹泻

诊断性检查

对慢性水样泻的患者考虑为功能性疾病时应特别谨慎,因为在许多患者存在引起腹泻的器质性因素。下面是一个很好的事例:一项研究对62例慢性水样腹泻患者进行详细的系列检查,发现28例(45%)患者的腹泻考虑是胆汁酸吸收不良引起的,10例(16%)有糖类吸收不良,10例(16%)为麦胶过敏性肠病,2例同时存在胆汁酸和糖类吸收不良,经检查后12例(19%)仍无特定的诊断,诊断为功能性腹泻。50例腹泻患者在给予针对性治疗后,腹泻症状消失,12个月后随访症状无复发。

糖类(例如:乳糖、果糖、山梨糖醇)吸收不良是水样腹泻的常见原因。可采用呼气试验进行诊断,如果无条件进行该项检查,推荐在饮食中剔除可疑的糖类食物3~4周。

功能性腹胀/腹部膨胀

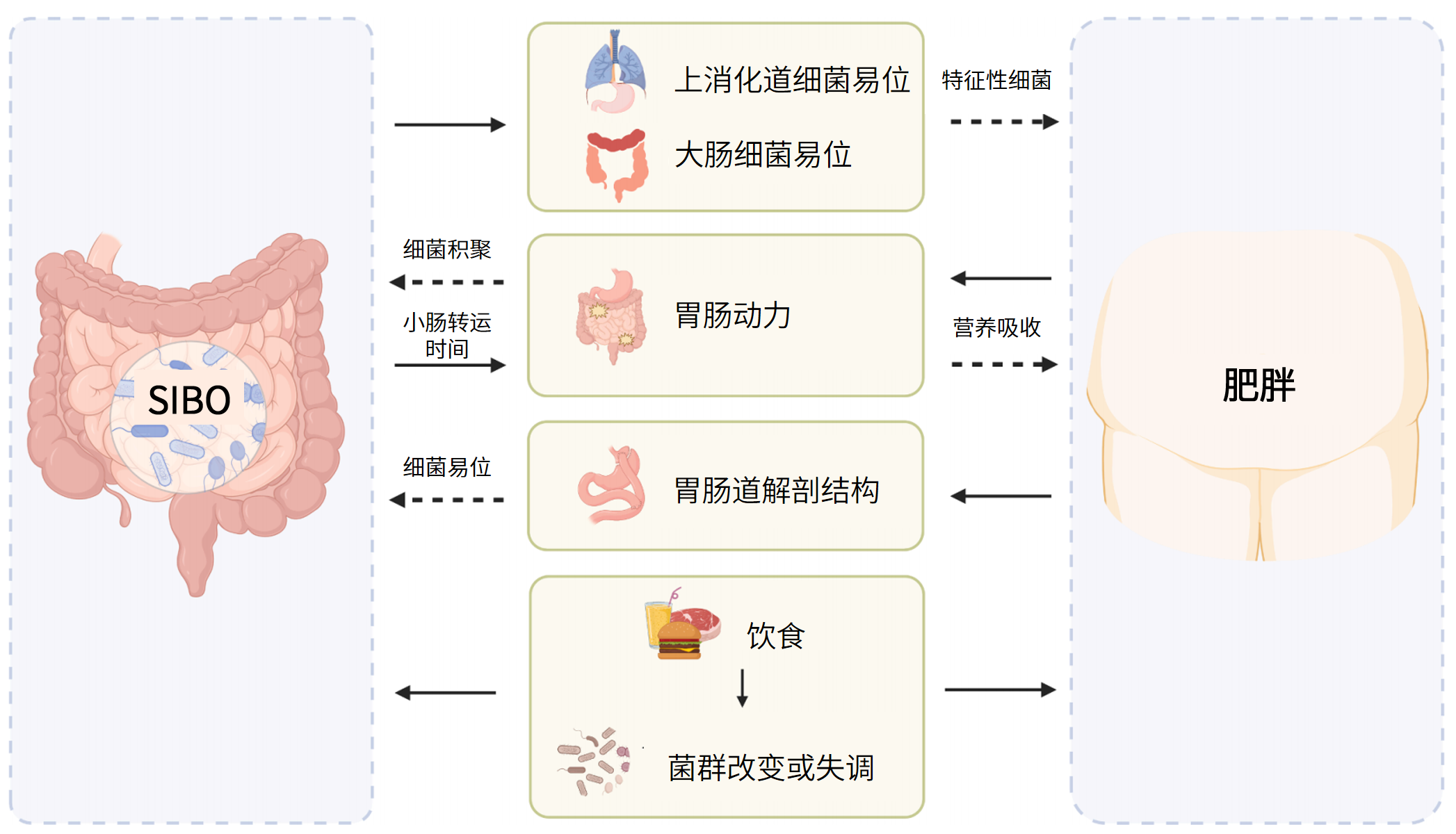

对腹胀的检查评估尚无参考指南。很多临床医师倾向于在患者无报警征象时先采用经验性治疗。可用于腹胀的诊断性试验也不多。腹部X线检查可以用来评估肠梗阻的可能性。血清IgA和抗组织转谷氨酰胺酶抗体(TTG)可以用来诊断乳糜泻。小肠细菌过度生长(SIBO)的诊断可用空肠抽取物培养或呼气试验。

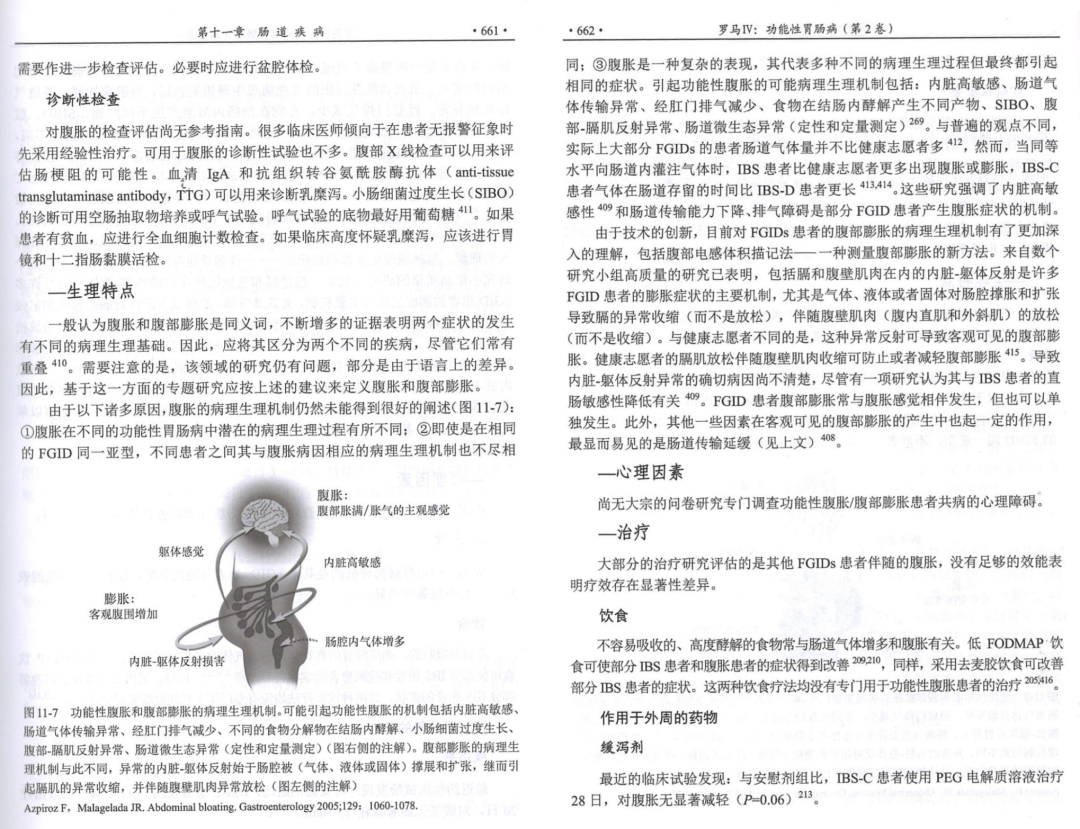

· 生理特点

①腹胀在不同的功能性胃肠病中潜在的病理生理过程有所不同;②即使是在相同的FGID同一亚型,不同患者之间其与腹胀病因相应的病理生理机制也不尽相同;③腹胀是一种复杂的表现,其代表多种不同的病理生理过程但最终都引起相同的症状。

可能引起功能性腹胀的机制包括:内脏高敏感、肠道气体传输异常、经肛门排气减少、食物在结肠内酵解产生不同产物、小肠细菌过度生长、腹部-膈肌反射异常、肠道微生态异常(定性和定量测定)。

儿童功能性胃肠病:婴儿/幼儿

功能性腹泻-生理因素

· 肠腔因素

儿童功能性胃肠病:儿童/青少年

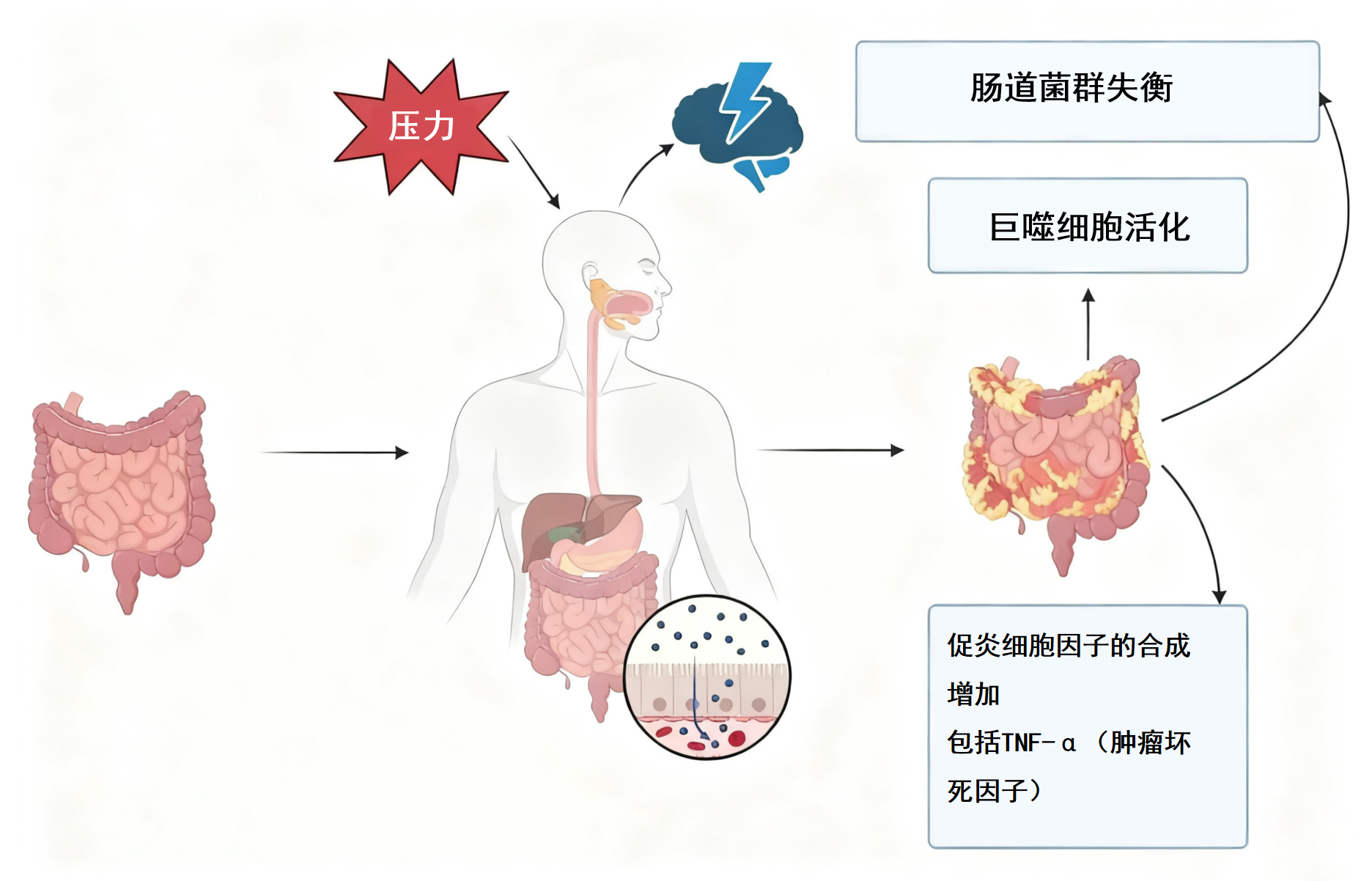

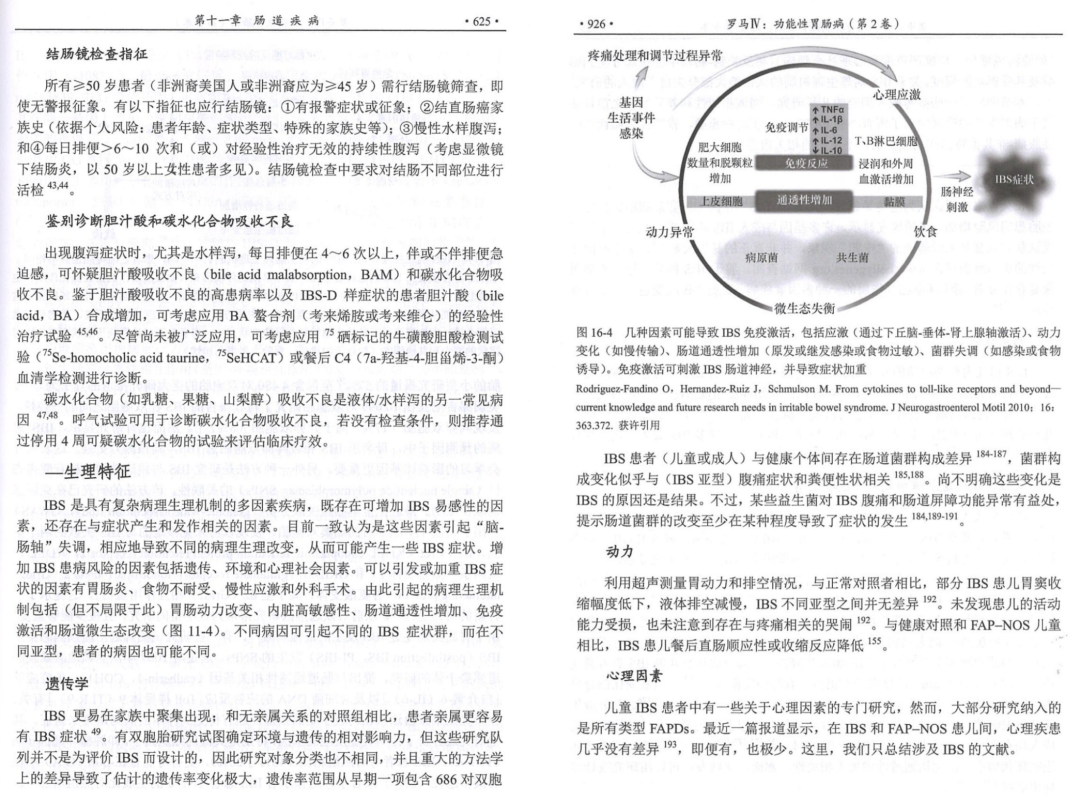

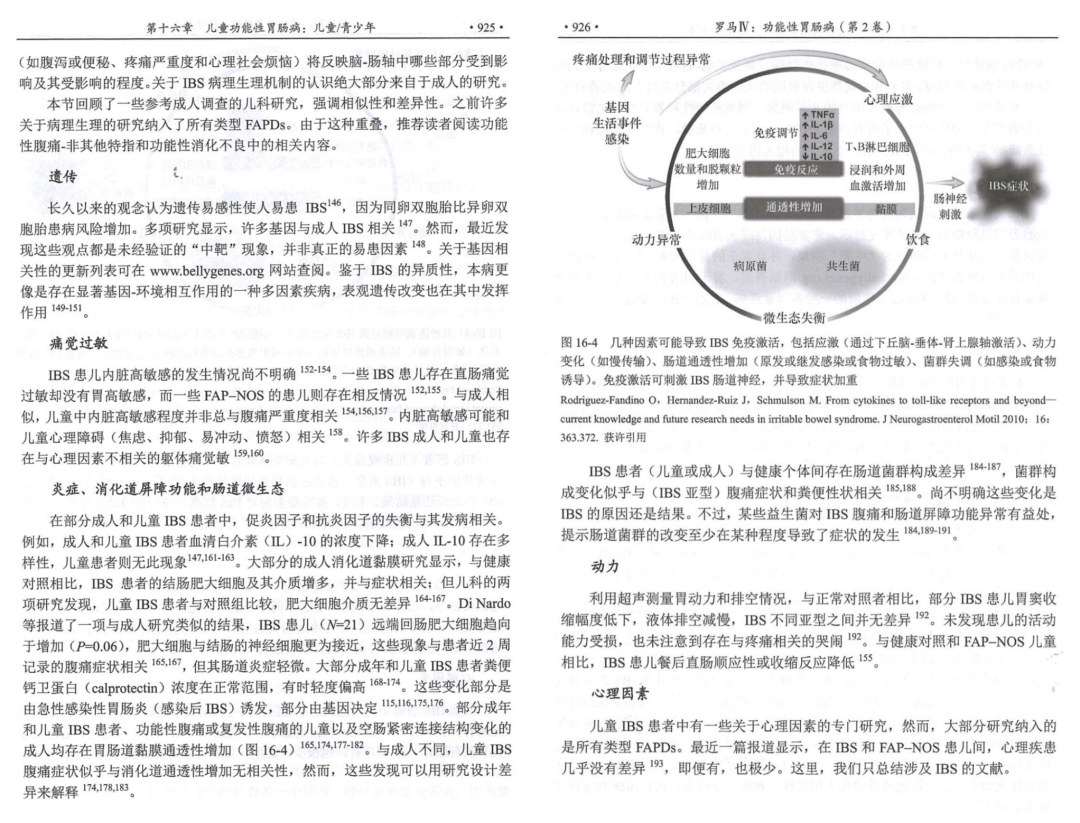

肠易激综合征-病理生理学

· 炎症、消化道屏障功能和肠道微生态

* 声明:版权归原作者所有,仅供学习参考,禁止用于商业用途。如无意中涉及媒体、平台、企业或个人等的知识产权,请联系删除。